Eigenschaften von Waldgartensystemen

Ein Waldgartensystem ist ein produktives Ökosystem, das auf Diversität und Synergien setzt. Pflanzen und Gehölze werden in mehreren Schichten angeordnet, ähnlich einem natürlichen Waldrand oder der Aufteilung eines sukzessional jungen Waldes. Dieses Konzept stammt aus traditionellen Anbauformen und wird weltweit erfolgreich umgesetzt.

Aktuell als Agroforstsystem im Bereich „Regenerative Landwirtschaft“ eingeordnet, stellen Waldgartensysteme eine vielfältige, zukunftsweisende Lösung dar.

Agroforst kurz erklärt:

„Agroforstwirtschaft ist eine multifunktionale Form der Landnutzung, bei der Gehölze zusammen mit landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Kulturen auf einer Bewirtschaftungsfläche angebaut und genutzt werden. Dies kann prinzipiell auch in Kombination mit der Haltung von Nutztieren erfolgen.“

Komplexe Agroforstsysteme bauen auf einer anderen Denkweise als industrielle Landwirtschaft auf, bieten neue Wege und deswegen viele Vorteile. Die notwendigen Umstrukturierungen können als Chancen begriffen werden – auch wenn ihre Umsetzung einige Zeit in Anspruch nehmen wird

Ein Waldgartensystem (hier synonym: Waldgarten, Food Forest, komplexes Agroforstsystem) ist ein vom Menschen angelegtes produktives Ökosystem, in dem Nahrungsmittel erzeugt werden mit einer großen Vielfalt an mehrjährigen und/oder holzigen Pflanzenarten, die in der Art eines sukzessional jungen Waldes oder Waldrandes in verschiedenen Schichten angeordnet sind und deren Sukzession bewusst gesteuert wird.

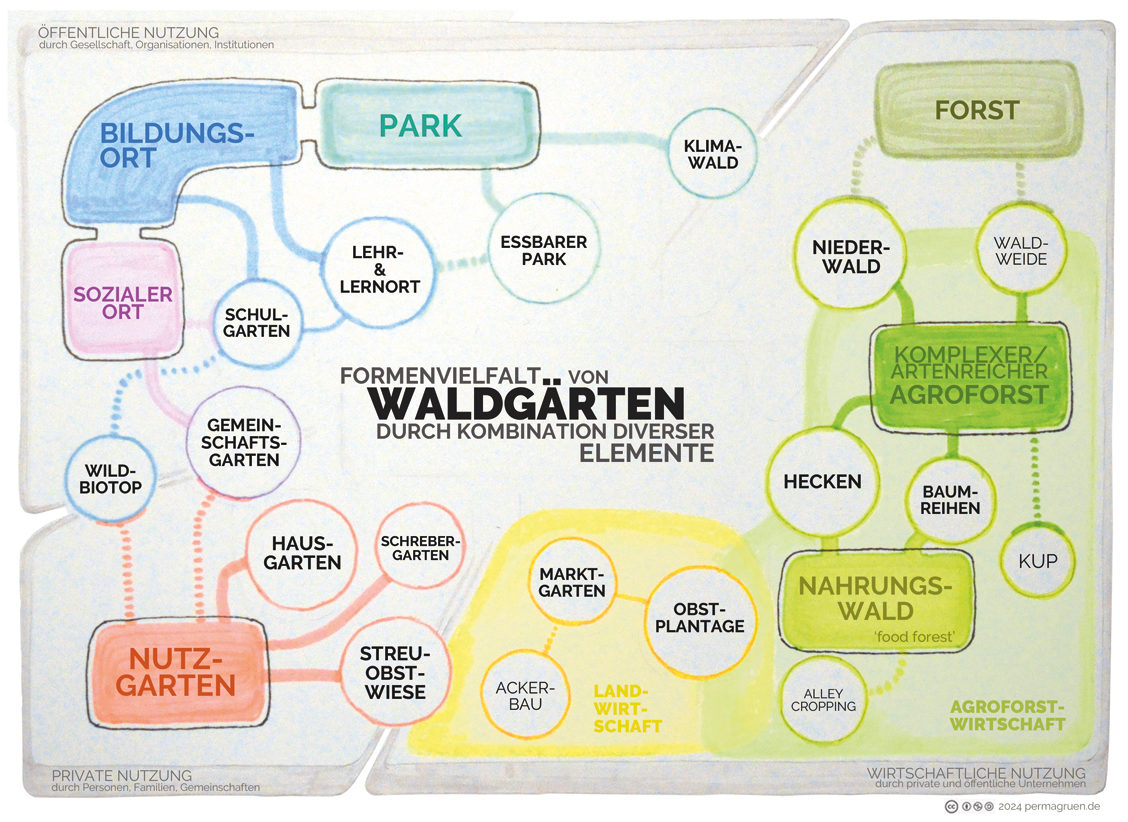

Es kann je nach Wunsch verschiedene bekannte Systeme enthalten oder in diesen Bereichen einen Schwerpunkt setzen. Waldgarten ist eine Methode, die in verschiedenen Formen umgesetzt werden kann.

Vielfalt als Systemeigenschaft

Ein Waldgartensysteme kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, die jeweils bestimmte Eigenschaften dieser komplexen Ökosysteme hervorheben.

Schichtenstruktur

Von Bodendeckern über Sträucher bis zu hohen Bäumen: Jede Ebene hat eine spezifische Funktion und maximiert die Flächennutzung. Diese Schichten ermöglichen eine hohe Produktivität und eine bessere Ressourcennutzung. Der Ertrag ist höher als bei einer einschichtigen Nutzung. Die Anzahl der Schichten ist abhängig von der Sonnenscheinintensität, bei uns sind es eher 3 bis 5 Schichten als die in tropischen Gebieten möglichen 7 bis 9 Schichten.

Funktionen

Alle Pflanzen im Waldgarten erfüllen mehrere Funktionen gleichzeitig. Dies sind Systemfunktionen, die auch das umgebende Ökosystem beeinflussen.

Durch die gegenseitige Unterstützung der Elemente entsteht ein stabiles System, das weniger anfällig für Störungen ist. Beispielsweise reduzieren Bäume den Winddruck auf niedrigere Pflanzen und schützen den Boden vor Austrocknung. Je vielfältiger das System ist, desto stabiler ist es.

Allen Pflanzen gemein ist die Funktion, das Bodenleben (Edaphon) zu ernähren, das wiederum den Humus aufbaut – und damit wieder die Pflanzen ernährt.

Weitere beispielhafte Funktionen sind Nährstoffakkumulation, Nährstoff- und Wasserpumpe, Schattenspender, Bestäuberanlockung, Bildung von Biomasse sowie Bodenlockerung. Betrachtet wird das in der Gestaltung von „Gilden“ nach Jacke & Toensmeier.

Nutzen

Das Gesamtsystem sowie einzelne Pflanzen und Tiere bringen mehrere Nutzen für das System oder für uns als Systemgestalter. Nutzen können Ertrag sein wie Gemüse und Obst, aber auch Verdunstungsschutz (auch durch Mulch), Windschutz, Schutz gegen Wind- und Wassererosion, gegen Nährstoffauswaschung; Unterstützung der Grundwasserneubildung; die Bildung von CO2-Senken (je nach Baumart 1,8-1,9 t/Baum) und die positive Beeinflussung des Mikroklimas. Nutzen und Funktionen scheinen oft identisch zu sein, bezeichnen jedoch andere Sichtweisen auf das System.

Elemente

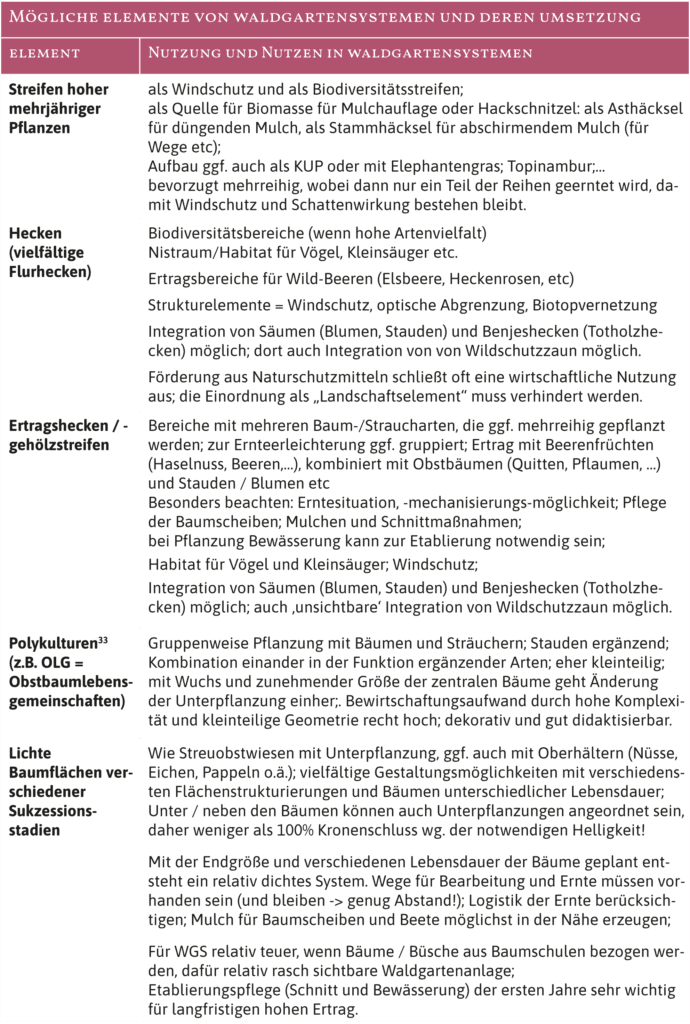

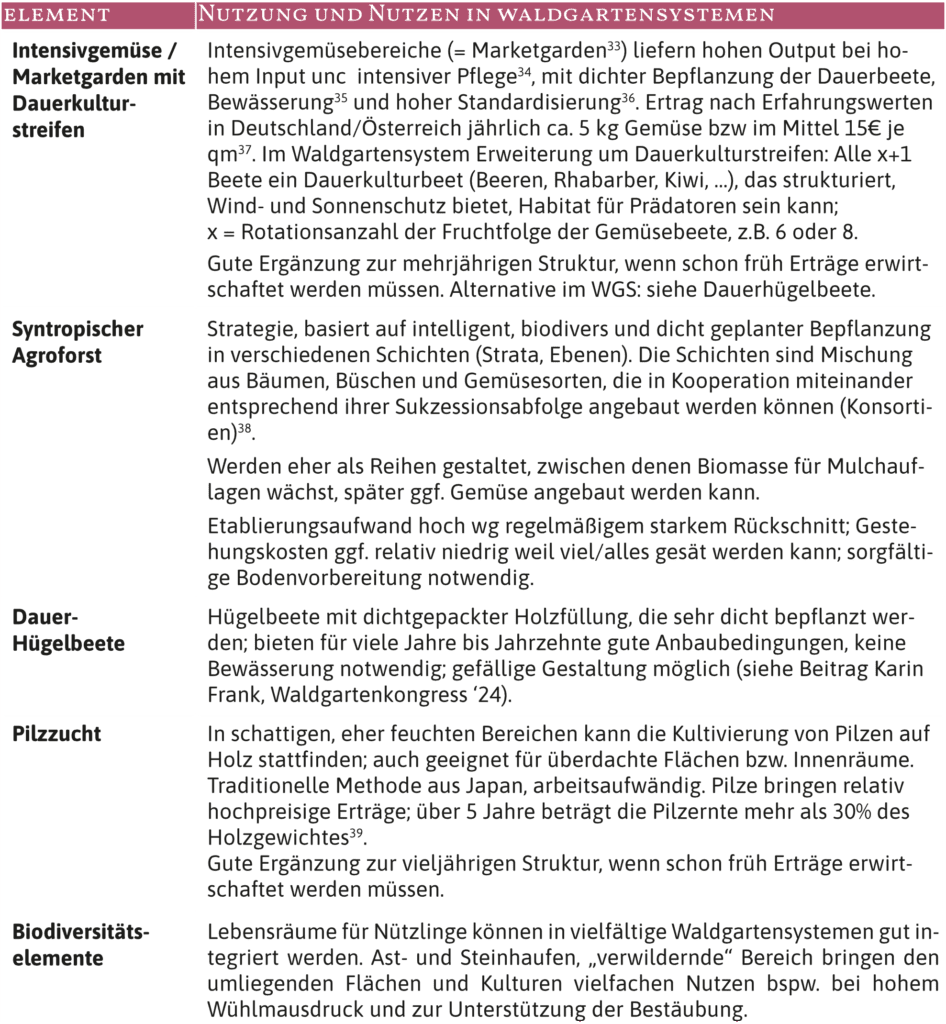

Verschiedene Formen von Elementen von Waldgartensystemen zeigen verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung von (Teil-) Bereichen. Diese können ggf. sogar miteinander und mit „traditionellen“ Elementen wie Gemüsebau, Feldfrüchten und Grünland kombiniert werden. Nutztierhaltung klammern wir bei der Betrachtung vorerst aus, um das System überschaubar zu halten. Siehe Anmerkung dazu -> hier.

Zur Verdeutlichung der Funktion der Elemente und ihrer Gestaltung folgt nun die Betrachtung möglicher Elemente im Detail.

Die Elemente können ggf. als eigene Schläge definiert werden, um mit der aktuellen GAP Agrarförderung zu erhalten. In der Realität sind die einzelnen Elemente im Zusammenwirken zu betrachten und sollen als Gesamtsystem betrachtet werden.

Elemente eines Waldgartens

Waldgartensysteme werden entsprechend der Bedürfnisse und Erfordernisse der jeweiligen Situation gestaltet. Sie sehen dabei nicht wie ein Wald aus, sondern vereinen die oben beschriebenen Merkmale, und können aus verschiedensten Elementen zusammengesetzt werden.

Einige typische Elemente sind hier aufgelistet:

Gehölze (Bäume und Sträucher)

Ein vom Menschen zur Nahrungsmittelproduktion gestalteter Waldgarten ist ein komplexes System, das nicht einmal unbedingt so aussehen muss wie ein Wald. Die Auswahl der in einem Waldgartensystem lebenden Pflanzen ist nicht nur am Ertragsinteresse des Menschen ausgerichtet. Nicht alle Pflanzen in Waldgartensystemen sind essbar; einige liefern Rohstoffe oder Medizinprodukte. Servicepflanzen wie Erlen fördern andere Pflanzen durch Ökosystemleistungen wie Schatten und Stickstoffbindung. Diese Pflanzen können bis zu 60% der verwendeten Pflanzen ausmachen.

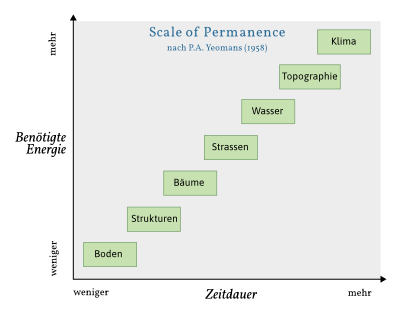

Standortbedingungen

Standortbedingungen wie Klima und Wassereintrag sind schwer veränderbar, während Wasserführung, Durchwegung und Bodenverhältnisse verändert werden können.

Bäume fallen unter die veränderbaren Elemente eines Standortes. Sie können jedoch nicht beliebig platziert werden.

Bäume bevorzugen unterschiedliche Bodentypen und können Staunässe unterschiedlich gut vertragen. Frostgefährdete Lagen und windexponierte Standorte sind problematisch.

Pflanzanordnung

Waldgartensysteme prägen die Landschaft. Ihre Gestaltung sollte also auch immer in Harmonie mit dem umgebenden Kulturland erfolgen. Dies kann durch eine Orientierung der Anpflanzungen an bestehenden Elementen (Wege, Böschungen, Bachläufe etc.) geschehen sowie durch die Aufnahme der Höhenlinien wie im Keylinedesign.

Die Pflanzgeometrie hat gleichzeitig jahrzehntelang Einfluss auf die Bewirtschaftung; denn durch sie wird die zeitliche Verteilung der Pflege- und Erntemaßnahmen und die dafür notwendigen Wegezeiten geprägt. Die Anordnung bestimmt mit, wann die Ernte reif ist, ob die gesamte Ernte gleichzeitig reift und auch, auf welcher Fläche gleichzeitig Pflegemaßnahmen notwendig sind. Bei der Reihenausrichtung ist auf den Windschutz zu achten und die Auswirkung des Schattens: meist ist eine Süd-Nord-Ausrichtung sinnvoll.

Reihen- und Pflanzabstände sind auch wesentlich durch später möglicherweise(!) stattfindende maschinelle Unterstützung bedingt. So werden (Klein-)Traktoren zum Bewegen der Obsternte sicher gerne gesehen, sobald die Bäume im Vollertrag sind. Auch die maschinelle Unterstützung der Ernte hat einen gewissen Platzbedarf (Rangierbereiche, Seitenabstände). Bei einer Unternutzung müssen Bäume hoch (1,8m Hochstamm) bis sehr hoch (3m bei maschineller Unternutzung) astfrei sein. Um diesem Bedarf zu entsprechen können Bäume aus Baumschulen vorkonfiguriert bestellt werden.

Die Abstände in der Reihe und die Ausrichtung der Reihen sollte gut geplant und möglichst bei der Pflanzung auch eingehalten werden. Die Abstände von Bäumen zueinander ist je nach Anbau/Gestaltungsform sehr unterschiedlich (ob in Reihen, als Fläche, als Allee, als KUP oder Hecke, im System des ‚lichten Obstwaldes‘ oder des Syntropischen Agroforsts, für Ertrag, Wertholz, Brennholz…).

Beachtet werden muss bei der Platzierung auch das Einhalten von oft bundeslandspezifischen nachbarschaftsrechtlichen Regelungen zum Grenzabstand, falls solche anwendbar sind. Sofern Agrarförderung beantragt werden soll, sind auch aktuell geltende Regelungen der Förderung (siehe „Agrarförderung“) zu beachten.

Gute Wachstumsbedingungen schaffen

Bäume bevorzugen stressfreie Wachstumsbedingungen. Obst- und Nussbäume mögen in ihrer Jugend Schatten. Methoden wie Syntropischer Agroforst schaffen ein gutes Mikroklima durch hohe Pflanzenvielfalt, die auch über die Förderung des Edaphons das Wachstum fördert.

Nach der Pflanzung ist Pflege der Baumscheiben und je nach Pflanzmethode auch regelmäßiges gießen wichtig, um Stress zu vermeiden. Je nach örtlicher Situation sind Schutzmaßnahmen gegen Wühlmäuse, Wildschäden und Wind notwendig.

Nutzung und Ernte

In Waldgartensystemen gibt es verschiedene Nutzungsarten für Bäume: Energieholz, Wertholz, Kopfbaum und Obstbäume. Eine gute Planung und Anordnung sind wichtig, um hohe Erträge und eine einfache Ernte zu gewährleisten. Kleine Systeme können von Hand geerntet werden, während größere Systeme maschinelle Unterstützung benötigen. Die Ernteplanung unterscheidet zwischen verschiedenen Fruchttypen und berücksichtigt die Erhaltung der Systemfunktionen. Die spätere Nutzung und Ernte(-fähigkeit) beeinflusst auch die Lebensdauer der Systeme.

Wertholz

Die Nutzung von Bäumen als Wertholz für Möbel und Bauholz ist ein wichtiger Aspekt von Agroforstsystemen.

Wertholznutzung erfolgt eher in einfachen oder auch in artenreichen Agroforstsystemen. Nahrungswald und Waldgärten sind aufgrund der Vielfalt der Arten, der Nutzung und auch der durch ihre hohe Dichte weniger idealen Erntebedingungen nicht für die Wertholzerzeugung prädestiniert. Wertholznutzung ist hier aber natürlich ebenfalls möglich, wenn das System in geeigneter Weise geplant und betrieben wird

Der Erntezeitpunkt von Wertholz liegt Jahrzehnte in der Zukunft, z.B. 30+ Jahre für Apfel- und Kirschholz, 100+ Jahre für Eichenholz. Bäume sollten entsprechend gewählt und bewirtschaftet werden, um lange, astfreie Stämme zu fördern. Gute Wuchsbedingungen und Lichtkonkurrenz fördern den geraden Wuchs. Zwischen Wertholzbäumen können auch Fruchtbäume integriert werden, was die Artenvielfalt erhöht und Krankheiten vorbeugt.

Unternutzung

In Waldgartensystemen werden mehrere Schichten genutzt, was für landwirtschaftliche Betriebe bedeutet, dass sie unter den Baumschichten weitere Kulturen anbauen können. Diese Kulturen profitieren vom Halbschatten und tragen zur Bodenbedeckung bei, was den Boden im Sommer kühl und im Winter geschützt hält. Die Wahl der Bäume hängt von ihrer Wurzelform, Belaubungszeit und Schattentoleranz ab.

Beerenobst und Gemüsekulturen lassen sich gut mit Hochstammobstbäumen kombinieren. Die Erntezeitpunkte der Kulturen müssen gut abgestimmt sein, um Arbeitsunfälle zu vermeiden und die praktische Nutzbarkeit zu erhöhen, für die Erntekonflikte vermieden werden sollten.

In Waldgartensystemen werden keine Pflanzenschutzmittel (PSM) eingesetzt, um Schäden an nahestehenden Kulturen zu vermeiden. Stattdessen setzt man auf natürliche Gegenspieler und eine hohe Artenvielfalt. Diese Maßnahmen sind komplex und brauchen Zeit zum Aufbau, sind aber wichtig, um das ökologische Gleichgewicht zu erhalten.

Insgesamt erfordert die Nutzung von mehreren Schichten eine sorgfältige Planung und Abstimmung, um hohe Erträge und eine nachhaltige Bewirtschaftung zu gewährleisten.

Sonderkulturenkombination

In Waldgartensystemen werden Bäume, Büsche und ein- sowie mehrjähriges Gemüse kombiniert, was die traditionellen Definitionen der landwirtschaftlichen Flächennutzung herausfordert. Waldgartensysteme benötigen deswegen angepasste Förderbedingungen; die bestehenden sind über aufwändigere Umwege jedoch auch nutzbar. Ein relativ einfacher Weg ist die Einordnung als Dauerkultur.

Obst kann als Dauerkultur eingeordnet werden, deren Unternutzung wiederum auf verschiedene Arten gestaltet werden kann. In Waldgartensystemen wird eine möglichst artenreiche Gestaltung angestrebt.

Haselnüsse sowie Beerenobst wie Johannisbeeren und Himbeeren sind ideal für Waldgärten. Hierbei muss der Zeitaufwand für die Ernte bedacht werden. Mechanisierung kann bei großen Beständen, die dann eher als Nahrungswald bezeichnet werden, sinnvoll sein.

Gemüse und Salate bieten schnelle Erträge. Ein intensiver Gemüseanbau im Marketgarden-Stil ist empfehlenswert, während extensiver Anbau für weiter entfernte Flächen geeignet ist.

Maschinell unterstützter Gemüseanbau oder Ackerbau ist in artenreichen Agroforstsystemen möglich, wobei die Pflanzbreiten an die Maschinen angepasst werden müssen.

Form der Anbaubereiche

In Waldgartensystemen sollten Beet- und Ackerbereiche klar definiert sein. Die Maschinenbreiten der (bestehenden) Anbaugeräte bestimmt die Pflanzgeometrie und die Wegeführung. Eine geradlinige Gestaltung erleichtert eine später eventuell notwendige maschinelle Bearbeitung. Mit der Entwicklung der Baumkronen verschieben sich Anbaubereiche, und schattenverträgliche Kulturen können integriert werden.

Für eine effektive Bearbeitung sollten Standardmaße eingehalten werden, wie es sich im Marketgardenbereich bewährt hat. Auch hier ist eine Planung vor der Pflanzung der mehrjährigen Gehölze notwendig.

Weitere wichtige Bestandteile:

Die Platzierung von Biodiversitätsflächen und die Integration sozialer Räume wie Treffpunkte und Ruhezonen sind wichtige Planungsaspekte. Die Anordnung der Elemente hat lang anhaltenden Einfluss auf den Betriebsablauf. Manche Infrastruktur hängt auch wieder direkt von der Arbeitsweise ab: ein Kompostplatz ist beispielsweise nur in intensiv bewirtschafteten Systemen (Marketgarden) notwendig, während ein mobiler Häcksler bei großflächigeren Heckenstrukturen enorme Vorteile bietet.

Die Betriebsökonomie wird durch die Arbeitswege und Lagerstätten in hohem Maß mitbestimmt: Effiziente Planung der Arbeitswege und Verarbeitungsstrecken ist entscheidend.

Die Planung der Ernte, Weiterverarbeitung und Vertriebswege ist entscheidend für den Erfolg und die Nachhaltigkeit des Systems.

Ein Wort zu Nutztieren

Nutztierhaltung in Waldgartensystemen ist grundsätzlich möglich. Jedoch muss das gesamte System dann auf deren Bedürfnisse und Verhalten ausgerichtet werden.

Bspw. sind Bäume wunderbare Schattenspender für Rinder, müssen vor diesen aber mechanisch massiv geschützt werden und werden von den Tieren als Futter genutzt.

Kleinere Tiere wie Laufenten können gut in die vielfältigen Waldgartensysteme integriert werden. Sie können durch die Vertilgung von Ernteschädlingen für uns wesentliche Dienstleistungen erbringen und den Ertrag des Waldgarten-systems steigern. Ihr Einfluss auf die Systemgestaltung ist außer dem durchgängigen koten relativ gering, da sie nicht kratzen und keine Pflanzen abfressen, allerhöchstens herausziehen. Sie wollen aber auch an schneckenfreien Tagen beschäftigt sein.

Auch Hühner können tolle Mitarbeitende sein, die den Boden oberflächlich umgraben, ernteschädliche Maden fressen und zudem noch Eier legen. Der bei Hühnern notwendige Schutz von Gemüse und Kräuter, der täglich mehrfache Betreuungsaufwand und die damit einhergehende Verantwortung verändern jedoch das gesamte Waldgartensystem und seine Arbeitsabläufe.

Einfachere Agroforstsysteme können auf diese Kombination angelegt sein, bspw. Hühner und Hasel. Zwergschafe sind ebenfalls mögliche Nutztiere, deren Ansprüche an Abgrenzung und Haltung wiederum recht speziell ist.

Selbst bei Honigbienenhaltung entsteht für die Waldgärtner*innen eine zusätzliche Verantwortung. Zudem hat das auch wieder direkte Auswirkung auf die Insektenpopulation. Die von Honigbienen verdrängten Wildbienen und – hummeln sind nicht nur fleißigere Bestäuber, da sie auch bei ungünstigerem Wetter unterwegs sind; sie sind auch stark gefährdet und deswegen besonders wertvoll für die Artenvielfalt.

Tierhaltung in Waldgartensystemen muss gut geplant werden und hat massiven Einfluss auf die Artenvielfalt des Systems. Sie sind gleichzeitig Herausforderung und Chance. Geeignete Tiere haben Anforderungen und Bedürfnisse, die im System relativ leicht zur Verfügung gestellt werden können.

Die wichtigsten, in allen Waldgartensystemen mitarbeitenden Tiere sind die Bodenlebewesen, deren Biomasse bis zu 15t/ha ausmachen kann, also 10x mehr als der Besatz an Rindern in der üblichen Weidewirtschaft.