Dass Waldgartenkonzept zeigt, welche ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte bei der Umsetzung in die landwirtschaftliche Praxis berücksichtigt werden sollten. Vor der Umsetzung ist eine sorgfältige Planung notwendig.

Die Umstellung eines bestehenden Betriebes oder der Neuaufbau eines landwirtschaftlichen Waldgartenbetriebes muss gut geplant werden. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit kann schon im ersten Betriebsjahr erreicht werden, wenn intensive Gemüseproduktion (Marketgarden) in das Gesamtbetriebskonzept integriert wird.

Eine Solawi kann dabei als Absatzkanal dienen und eine enge Verbindung zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern schaffen. Die Einbeziehung der Solawi-Mitglieder bietet hier große Möglichkeiten und auch Herausforderungen.

Die wirtschaftliche Auswirkung der Umstellung von Gemüse- zu immer mehr Waldgartenproduktion kann aktuell nur modelliert werden, da auch international die notwendigen tragfähigen Zahlen fehlen. Die Modellrechnungen lassen eine Tragfähigkeit von Waldgarten als landwirtschaftliche Methode annehmen.

Übergreifende Ziele

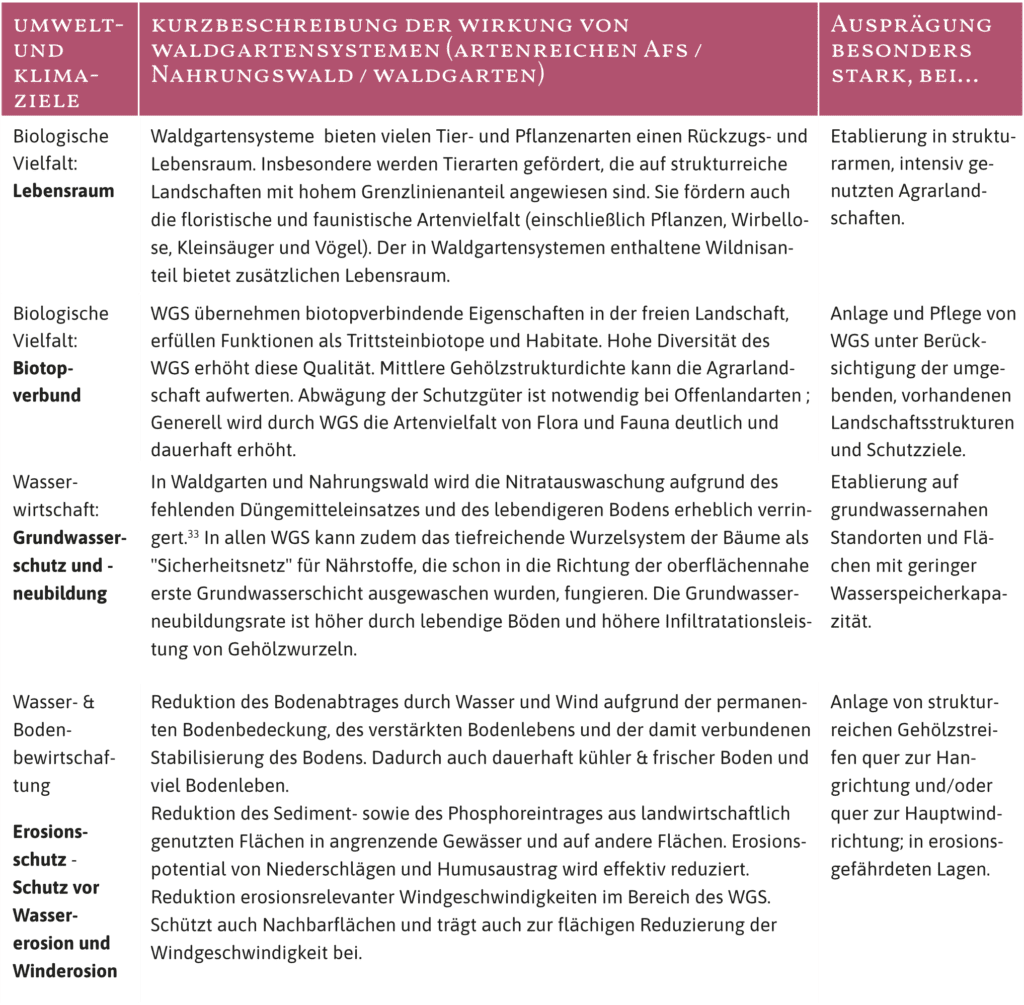

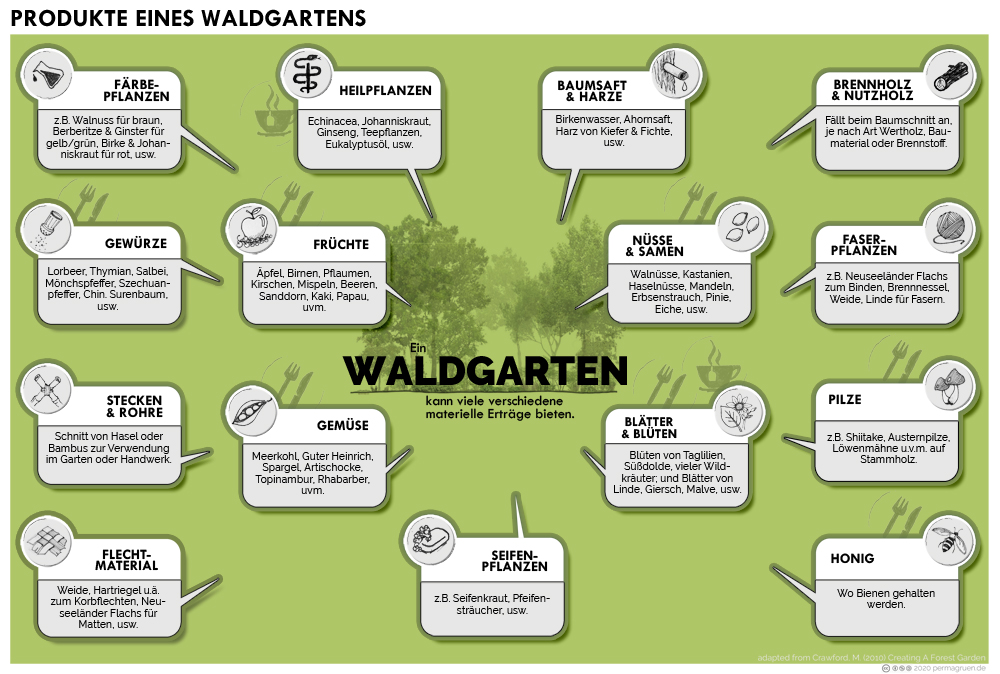

Die in Brandenburg für die Landwirtschaft verabschiedeten europäischen und nationalen Entwicklungsziele, die unter Berücksichtigung der Prioritäten aus Art. 5 der Verordnung NR 1305/2013, die Ziele der Verordnung 1305 in ELER-Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Klimaanpassung umsetzen sollen, machen eine Einordnung von Waldgartensystemen als neuartige AUKM plausibel. Dadurch könnten die vielfältigen Ökosystemleistungen direkt gefördert werden, so dass Umsetzung und Betrieb von Waldgartensystemen unterstützt werden. In der Ausarbeitung ist diesem Aspekt ein längeres Kapitel gewidmet. Hier einige besonders wichtige Aspekte in einer tabellarischen Übersicht.

Aufbau von Waldgartensystemen: stufenweise Entwicklung

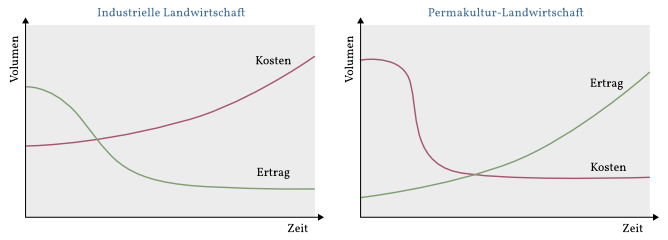

Waldgartensysteme (WGS) unterscheiden sich grundlegend von der industriellen Landwirtschaft, insbesondere im zeitlichen Ertragsverlauf. Während in der konventionellen Landwirtschaft die Erträge bei gleichbleibendem oder steigendem Aufwand im Lauf der Jahre stagnieren oder abnehmen, zeigt ein WGS mit zunehmender Etablierung steigende und vielfältigere Erträge.

Der anfängliche Aufwand für Planung, Pflanzung und Etablierung eines WGS kann über mehrere Jahre gestreckt werden, um Arbeits- und Investitionskapazitäten anzupassen. Eine langfristige Planung ist essenziell, da Entscheidungen für Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte wirksam bleiben.

Grundsysteme und Flächennutzung

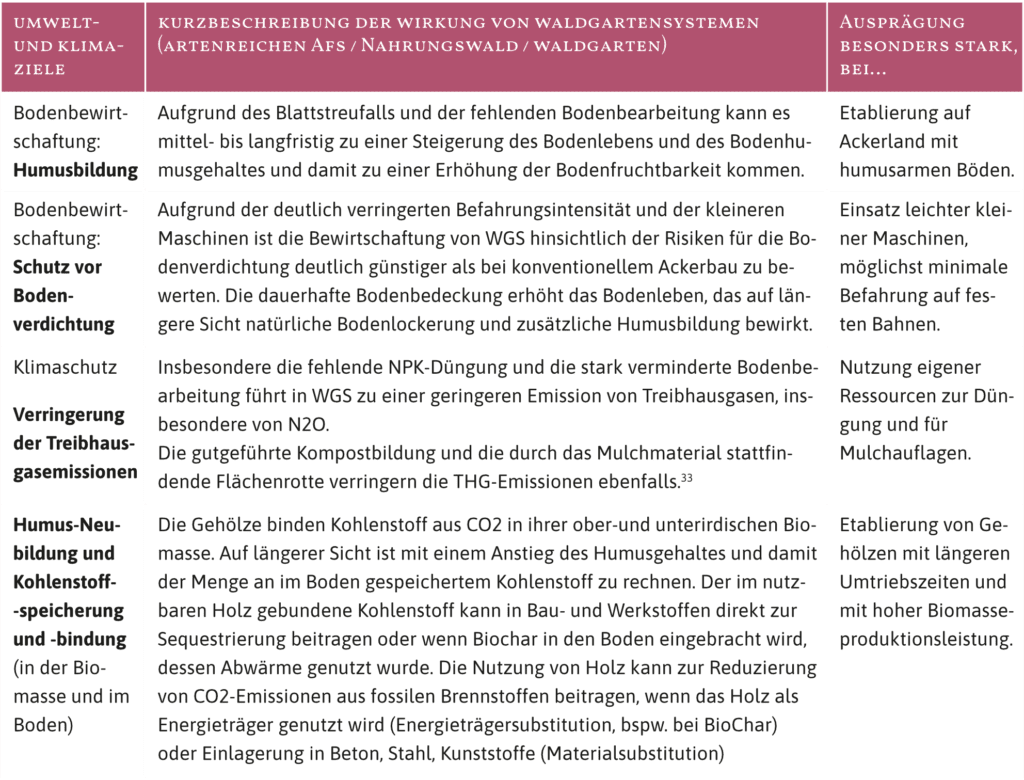

Die Einteilung in Größenklassen erleichtert die Betrachtung der Planungsparameter, der Umsetzung und auch der Ertragssituation von Waldgartensystemen verschiedener typischer Ausformungen. Hier wird bei den Waldgartensystemen in Waldgarten, Nahrungswald (Food Forest) und Artenreiche Agroforstsysteme unterschieden.

Kleinflächen (< 0,5 ha):

Selbstversorgergärten oder kleine Betriebe können mit Systemen mit hoher Pflanzenvielfalt und geringem Platzbedarf funktionieren. Mehrjährige Gemüse, Beerensträucher und Obsthecken sind geeignete Waldgartenelemente, die den Gemüseanbau in Marketgarden oder auf Hügelbeeten begleiten.

Mittlere Flächen (bis 3–4 ha):

Etwa 30% der Brandenburger Landwirtschaftsbetriebe fallen in diese Kategorie. Für diese kleinen Betriebe ist der Aufbau eines Waldgartens geeignet, siehe den Beispielbetrieb dieses Konzeptes. Bei der Integration von Intensivgemüse können zwei Gärtnernde sehr rasch von der Fläche leben, in dem sie Nahrungsmittel (Gemüse, Beeren, Obst, Nüsse) für ca. 200 – 250 Personen, also 100 Ernteanteile produzieren. Finanzielle Tragfähigkeit ab dem 2. Jahr (Break Even), ROI ab ca 7. Jahr.

Größere Flächen (bis 10–15 ha):

Hier bietet es sich der Aufbau eines Nahrungswaldes an. Dabei kann vollflächig oder in 10 – 50m breiten Baumstreifen eine überschaubare Anzahl an Gehölzen aus dem Bereich Beeren, Obst und Nüsse integriert werden, die maschinenunterstützt geerntet werden. Bodendeckende mehrjährige Pflanzen wie Rhabarber, Erdbeeren, Knoblauch etc. ergänzen das. Bei Streifen kann dazwischen Intensivgemüse, Feldgemüse in Bioanbau, Grünland oder Mischkulturen platziert werden. Die Randbereiche zwischen Gehölzbetonten und ackerbaulichen Flächen bedürfen dabei ggf. besonderer Pflege oder werden als Hecken und Saumstreifen ausgeformt.

Alternativ ist auch eine Flächengestaltung mit vielfältigen Agroforststreifen und einer dazwischenliegenden Mischkultur denkbar.

Der Hauptertrag kann über mehrjährige Gemüse, Kräutern, Beeren, Obst und Nüsse erwirtschaftet werden. In einer beispielhaften Auslegung (von Yann Boulestreau mit Wouter van Eck) errechnet sich bspw. nach 10 Jahren ein Umsatz von 85.000 €/ha. Auf 10 – 15 ha hochgerechnet lassen sich so ca. 3 – 5 Mitarbeitende und die maschinenbedingt höheren Betriebskosten bezahlen. Auch einige der Systemvorschläge von Jonas Gampe sind für Nahrungswald geeignet – sie werden in der Ausarbeitung näher vorgestellt.

Großflächen (> 15 ha):

Für größere Flächen eignen sich Artenreiche Agroforstsysteme. Je größer die zu bewirtschaftende Gesamtfläche, desto eher werden dabei artenärmere Systeme umgesetzt werden – Mechanisierung reduziert durch ihre Anforderungen die Artenvielfalt. Erträge stammen langfristig aus Baumfrüchten und Holz, ergänzt durch Beeren und Haselnüsse. Trotz der gegenüber Waldgarten oder Nahrungswald geringeren Artenanzahl sind auch diese Systeme ein Gewinn für die Biodiversität. Auch ihr Nutzen im Bereich der Klimawandelanpassung, des Erosionsschutz und der Wiederherstellung des kleinen Wasserkreislaufes sind wichtig für die zukunftstaugliche Umgestaltung unserer Landbewirtschaftung.

Ökonomie

Die ökonomische Seite von Waldgartenbetrieben ist sehr differenziert zu betrachten.

Kleine landwirtschaftliche Betriebe können mit industrieller Landwirtschaft kaum überleben. Mit Waldgartensystemen ist das wiederum gerade kleinen Betrieben möglich, da Betriebsaufwand und -kosten langfristig gesenkt und der Ertrag gesteigert wird. Grundsätzlich müssen die für jedes Element des Waldgartensystems bestehenden Phasen von Aufbau, Ertragssteigerung, Vollertrag und abnehmendem Ertrag in die Betrachtung einbezogen werden.

Bei geschickter Kombination der Elemente ist ab dem 2. Betriebsjahr eine durchgehende Deckung der Betriebskosten aus den Erträgen möglich – sofern genug Arbeitskraft eingebracht werden kann. Bei extensiveren Ansätzen dauert das Erreichen von Break-Even und ROI (Return of Investment) etwas länger. Dauerhaft steigende Erträge sind möglich, wenn die Planung der Elementfolge (Sukzession) geschickt in das Gesamtsystem integriert wurde.

Bei großen Betrieben stellt sich die Frage nach einer Umstrukturierung bestehender Betriebsabläufe.

So wie Landwirtschaft in der EU wohl kaum ohne Subvention leben kann, können Waldgartensysteme (vorläufig) nur schwer ohne Drittmittel entstehen.

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (Ertrag, Arbeit, Initial- und Betriebskosten)

Mit einer Waldgartenwirtschaft sind wir tätig in einem Umfeld, das sehr von Subventionen abhängt: industrielle Landwirtschaft wird vor allem über Subventionen getragen, 50% der Betriebseinkommen stammen daher. Grundsätzlich ist die rein monetäre ökonomische Betrachtung jedoch nicht mehr zeitgemäß, denn unsere Produktionsbetriebe werden dabei nicht mit den tatsächlich entstehenden Kosten betrachtet (True Cost Accounting). Es wird davon gesprochen, dass bei Betrachtung der Umweltschäden jeder Hektar industrieller Landwirtschaft mit einer Schadenssumme von 5000€ im Jahr verbucht werden müsste. Die Umweltschäden können mit Waldgartensystemen minimiert werden. Sobald Ökosystemleistungen vergütet werden, können Waldgartensysteme massive Einnahmen erwarten.

Verschiedene Formen / Kombination verschiedenster Bestandteile

Waldgartensysteme (WGS) sind vielfältig und können viele Produkte hervorbringen. Nach den bisherigen Erfahrungen mit kleineren Flächen ist der Output eines Waldgartens mindestens so hoch wie der von „konventionell“ betriebenen Flächen.

Zur Abschätzung kann hier je nach Systemelement und Teilflächenbewirtschaftung (intensiv, extensiv, passiv) der Vergleich mit Marketgarden (Biointensiver Gemüsebau), Bio-Gemüsebau oder extensiver Beeren- / Obstwirtschaft gewählt werden. Ein Nahrungswald bringt weniger Produkte hervor, artenreiche Agroforstsysteme nur noch einige zusätzliche.

Alle diese Systeme erwirtschaften Ertrag und später sogar Gewinn. Das trifft absehbar auch auf eine entsprechend der Betriebserfordernisse zusammengestellte Kombination der Elemente zu.

Ertrag auf verschiedenen Ebenen

Der Ertrag eines Waldgartensystemes (WGS) ist ein dynamischer Prozess, der sich über die Jahre hinweg entwickelt und zahlreichen Einflussfaktoren unterliegt.

Der Ertrag eines WGS steigt mit der Zeit stetig an, unabhängig von seiner Größe. Erste Ernten sind bereits im ersten Jahr möglich, z. B. bei Gemüse und Kräutern, während Gehölze oft mehrere Jahre bis zum Ertrag benötigen.

- Gemüse: Schnelle Erträge nach wenigen Wochen.

- Beerensträucher: Ertragsbeginn ab dem 2. Standjahr, Ertragsdauer bis zu 20 Jahre.

- Obstbäume: Je nach Art und Unterlage 3–15 Jahre bis zum ersten Ertrag, mit langfristigem Plateau und Lebensdauern bis zu 300 Jahren (z. B. Eichen).

- Nüsse und Kastanien: Erträge starten je nach Sorte nach 3–15 Jahren.

Die Weiterverarbeitung kann hohe Margen bringen, insbesondere bei innovativen, nicht-industriellen Produkten. Ein geeigneter Absatzkanal ist hierfür essenziell. Die langsame Entwicklung von WGS bietet die Möglichkeit, Absatzstrukturen nachhaltig aufzubauen.

Erntevielfalt:

Ein WGS kann eine große Vielfalt an Produkten hervorbringen, was zu einem stabilen Gesamtertrag führt. Die Vielfalt kann jedoch arbeitsintensiv sein und erfordert Priorisierung, um Überlastungen zu vermeiden. Wirtschaftlich orientierte WGS begrenzen die Anzahl der angebauten Arten oft auf 30 – 50 (ähnlich wie in Solidarischen Landwirtschaften). Mechanisierte Nahrungswälder beschränken sich meist auf 10 – 20 Hauptprodukte.

Abhängigkeiten des Ertrags

Der Ertrag hängt maßgeblich von der Fläche und deren Bewirtschaftungsintensität ab (intensiv, extensiv, passiv). Eine direkte Skalierung entsprechend industrieller Vorgehensweise ist jedoch oft nicht möglich.

Die verfügbare Arbeitskraft ist entscheidend für Pflege und Ernte. Engpässe entstehen oft durch witterungsabhängige Erntefenster und durch verschiedene Qualifizierungsniveaus der Bearbeitenden.

Mechanisierte Prozesse können den Ertrag bei Nahrungswäldern steigern, sind jedoch oft mit Entwicklungsbedarf und Investitionen für geeignete Maschinen verbunden. Manche Anbausituationen sind ohne Mechanisierung nicht wirtschaftlich zu betreiben.

Aufbau und Pflege: Der Aufwand für den Aufbau und die Arbeitsaufwände im Betriebsablauf sind schwer zu ermitteln, da bisher noch wenig größere Systeme professionell umgesetzt wurden. Analogschlüsse aus dem Bereich Obst- und Gemüseanbau, deren Maschineneinsatz und Ernteaufwand anhand von KTBL-Tabellen sind möglich. Auch wenn nicht exakt zutreffend sein können, erleichtern sie doch die Planung. Im Detail unterscheiden sich die Aufwände je nach Etablierungsmethode erheblich.

Eine detaillierte Darlegung des Aufwands ist für einzelne Betriebsabläufe etablierter Betriebe möglich. Abweichungen über die Jahre sind aus landwirtschaftlichen Betrieben bekannt, wirken sich in der Kalkulation langlebiger WGS noch deutlicher aus; gleichzeitig haben die artenreichen WGS insgesamt eine wesentlich stabilere Ertragssituation. Durch die stetige Steigerung der Erträge bei zeitgleich zunehmender Routine bei Anbau, Ernte und Verwertung bringen Waldgartensysteme Stabilität in den Betriebsablauf.

Geldwert

Den Ertrag eines vielfältigen Landwirtschaftlichen Systems im Voraus zu berechnen ist voller Unwägbarkeiten. Für die Beteiligten wichtig ist, dass eine grobe Abschätzung dennoch möglich ist.

Dass WGS wirtschaftlich erfolgreich sein können wird bspw. in den Niederlanden seit längerem betrachtet. Dort werden Waldgärten seit einem Jahrzehnt in größerer Anzahl aufgebaut, seit einigen Jahren auch großangelegte Nahrungswälder. Es existieren umfangreiche Berechnungsmodelle. Allerdings gibt es auch dort bislang kaum Beispiele, die den Ertrag auch betriebspraktisch belegen können. Dies wird auf die persönliche Interessenlage der meisten Waldgartenpioniere zurückgeführt, die Waldgärten eher aus der Freude an der hohen Vielfalt betreiben. Die wirtschaftliche Betrachtung folgt nun erst.

Abschätzungen

Erste Berechnungsmodelle, wie z. B. von Jonas Gampe, verwenden pauschale Werte, um die Erträge von WGS zu quantifizieren. Als Ansatz für Abschätzungen ist dies ein geeignetes Verfahren. Von ihm wird ein 50-jähriger Ertragsmittelwert bei Gehölzen angenommen und der pauschale Ertrag von 5 €/kg für alle Produkte als Grundlage für Vergleichsrechnungen. Zum Vergleich: in Österreich wurde ein Flächenjahresertrag von 15€/qm bei Intensivgemüse / Marketgarden ermittelt – und im Direktvertrieb können spezielle Getreidesorten auch 5€/kg erreichen. Erscheinen die Werte für manche Situationen zu hoch, so ist hier die Berechnung offengelegt und anpassbar.

In den Niederlanden gibt es Ansätze zur langfristigen, die Diversität abbildenden ökonomischen Modellierung, jedoch fehlt es auch hier noch an langfristigen betriebswirtschaftlichen Belegen aus der Praxis großflächiger WGS.

Fazit zur Ertragssituation

Ein Waldgartensystem ist ein vielversprechendes Modell für wirtschaftliche und ökologische Landwirtschaft. Es bietet Potenziale für stabile Erträge, nachhaltige Betriebsstrukturen und innovative Einkommensmöglichkeiten.

Berechnungen zum ökonomischen Ertragspotential des Pilotbetriebes

Der im Waldgartenkonzept betrachtete Pilotbetrieb umfasst 2,1 ha bewirtschaftbare Fläche, die von einer Solawi mit 100 Ernteteilen bewirtschaftet werden soll. Daraus abgeleitet wurden im Konzept verschiedene Modelle ermittelt, um über die Fläche eine Tragfähigkeitsabschätzung, eine Einkommens-/ Umsatzschätzung über die Fläche und eine Erntemengenschätzung in Verbindung mit der Größe der Solawi zu erstellen. Im Endeffekt ergaben alle Ansätze, dass die Fläche und die Anzahl der Ernteteile ausreichen sollten, um den Betrieb mit zwei Gärtnernden und einigen Hilfskräften zu finanzieren.

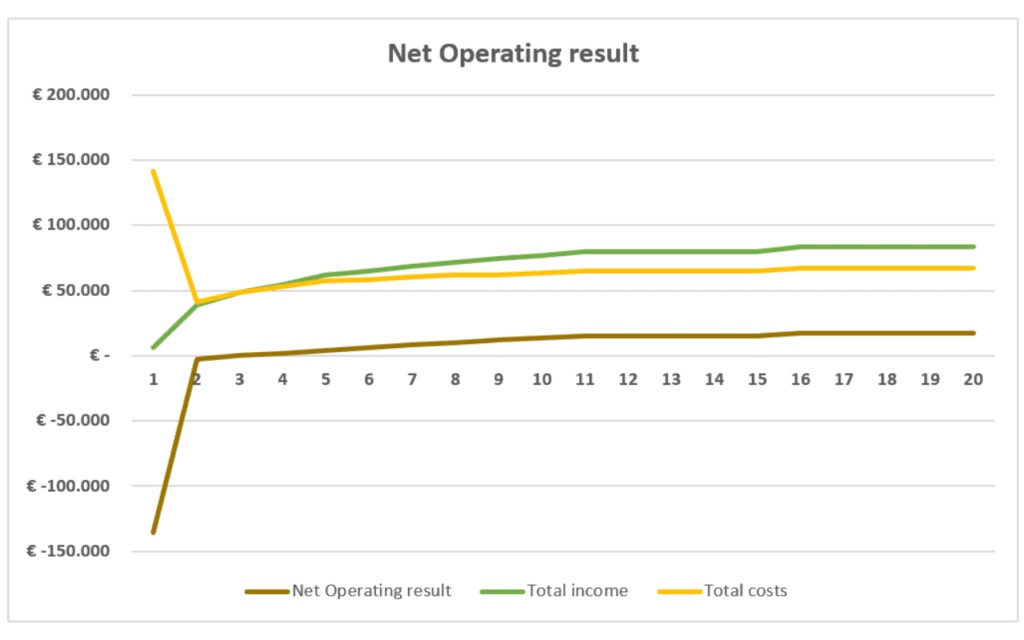

Eine detaillierte Erntemengenberechnung mittels eines niederländischen Exceltools („Rekenmodell“ der has-Hochschule) berücksichtigt viele verschiedene Faktoren und bietet eine detaillierte Analyse über einen Zeitraum von 20 Jahren. Auf der Basis einer fein granulierten Liste der Kulturpflanzen berücksichtigt es die zeitliche Entwicklung der Erntemengen basierend auf niederländischen Tabellenwerken und Erfahrungen.

Einige Werte, wie etwa der Ertrag von Shiitake-Pilzen, scheinen sehr niedrig angesetzt zu sein und auch die Verkaufserlöse sind konservativ berechnet. Einige Ertragswerte, wie bei Sanddorn und Esskastanien, müssen im Kontext des gesamten Ernteprozesses betrachtet werden, um ihre Realisierbarkeit zu bewerten. Der Einfluss der Arbeitszeit auf die Kosten und den Ertrag wird berücksichtigt, jedoch nicht die Beteiligung von freiwilligen Helfern oder verschiedenen Hilfskräften.

Das Modell zeigt, dass ein fiktiver Betrieb im 7. Jahr den Break-Even erreicht und ab diesem Zeitpunkt Gewinn erwirtschaftet. Der Umsatz steigt schon im 2. Jahr über die Betriebskosten (ohne Lohnkosten), so dass bei einem Selbständigen ein positives Betriebsergebnis erreicht würde. Der Gewinn steigt laufend, und somit auch die Möglichkeit Arbeitszeit zu bezahlen.

Insgesamt ist der Betrieb des Waldgartenpilot nach dieser Abschätzung also tragfähig umsetzbar.

Gesamtsystembetrachtungen

Gesamtsystembetrachtungen für landwirtschaftlich genutzte Waldgartensysteme (WGS) sind aufgrund der situations- und standortabhängigen Kosten sowie des geringen Alters der Systeme derzeit schwierig. Zukünftig werden Daten zu Einkommen, Aufwand und Ökosystemleistungen entscheidend sein.

Aktuell sind Berechnungen vage, und viele Schlussfolgerungen zu WGS sind eher Behauptungen. Der Aufbau eines WGS scheint im Vergleich zur industriellen Landwirtschaft und über die lange Nutzungszeit preiswert. Sowohl konservative als auch optimistische Prognosen deuten darauf hin, dass Pilotprojekte sinnvoll sind, um reale Erträge zu ermitteln.

Kontrolle der Erntemengen – Planung für Folgejahre

In kleineren Waldgärten ist die genaue Erntemengenberechnung oft schwierig, da ein Teil des Ertrags von Tieren oder Menschen verzehrt wird. Für Selbstversorger ist dies meist unproblematisch. Ein Beispiel ist der Waldgarten von Graham Bell in Schottland, der hochgerechnet etwa 15 Tonnen Lebensmittel pro Hektar und Jahr liefert.

In größeren Waldgarten- und Nahrungswaldsystemen ist die Kontrolle der Erntemengen einfacher, da sie in den Betriebsablauf integriert werden kann. GPS-basierte Systeme ermöglichen eine genaue Erfassung der Erntemengen. Ein „Digitaler Zwilling“ des Ökosystems könnte die Planung und Vorausschau auf Ernte und Arbeitsbedarf erleichtern.

Für die Planung der Beete und Ernten gibt es geeignete Software, die immer besser wird und für Betriebe mit vielen Ernteteilern sinnvoll ist. Diese Software hilft auch bei der Planung des nächsten Anbaujahres und der Kontrolle von Pflegemaßnahmen.

Fazit zum Ertrag

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es derzeit noch zu wenig Daten gibt, um den Ernteertrag und den monetären Ertrag von Waldgartensystemen (WGS) genau zu bestimmen. Abschätzungen und Rechenmodelle bieten Anhaltspunkte, müssen aber noch validiert werden.

Wichtige Erkenntnisse:

- WGS benötigen eine fundierte Planung.

- Die Ersteinrichtung von Arbeitsplätzen in WGS ist relativ preiswert.

- Ein neu angelegter Waldgarten kann nach sieben Jahren wirtschaftlich autark sein.

- Der Umsatz hängt von vielen Faktoren ab, wie Vertriebsstruktur, Arbeitsorganisation, Wissen der Gärtner, Wetter, Bodenqualität und Planung.

- Der Aufbau von produktiven WGS erfordert Arbeit, die erst nach einigen Jahren Früchte trägt.

WGS können Bereiche enthalten, die schon im ersten Jahr Ertrag bringen und die Ausgaben decken.

Die bisherigen WGS zeigen vielversprechendes Potenzial mit einem höheren Flächenumsatz als andere landwirtschaftliche Systeme und anpassbarer Arbeitsbelastung. Um den Erfolg dieser Systeme zu beurteilen, sind Monitoring, Datensammlung und Rückkopplung der Erkenntnisse in die Planung und den Betrieb notwendig.

Finanzierung

Der initiale Finanzbedarf von Waldgartensystemen (WGS) variiert je nach Etablierungsmethode:

- Marketgardenbetrieb: Investitionen von ca. 25.000 – 30.000 € (inkl. Bewässerung, Folientunnel, Werkzeuge).

- Beerenbereich: Kosten von einigen hundert bis mehreren 10.000 €, je nach Mechanisierungsgrad.

- Obstbereich: Variiert je nach Ausstattung, von Handsägen bis zu mechanisierten Erntehelfern.

Für kleinere Betriebe (ca. 4 ha) lohnt sich hohe Mechanisierung oft nicht, während größere Flächen eher mechanisierbar sind.

In den Niederlanden wurden folgende Richtwerte für Nahrungswaldsysteme ermittelt:

- Planung und Beratung: 7.000 – 10.000 €/ha

- Pflanzmaterial Baum- und Strauchschicht: 7.000 – 10.000 €/ha

- Pflanzmaterial Krautschicht: 7.000 – 25.000 €/ha

- Sonstige Kosten: 1.000 – 5.000 €/ha

Die laufende Finanzierung kann stark von Subventionen abhängen, die für WGS wünschenswert wären, aber derzeit kaum vorhanden sind. Langfristig sollten Subventionen auf Grundlage von Ökosystemleistungen erfolgen. Die Finanzierung durch Produktabsatz ist laut Abschätzungen tragfähig, jedoch besteht Unsicherheit in den ersten Betriebsjahren.

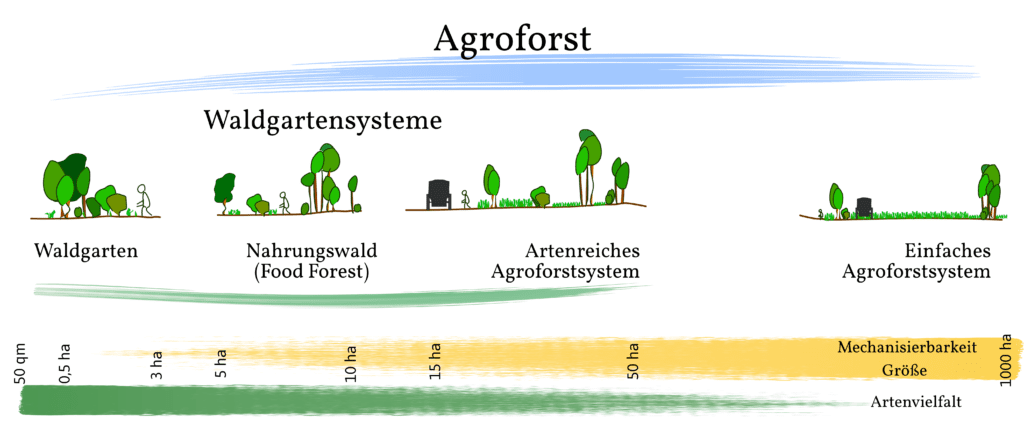

Hohe Produktvielfalt

Die Betriebseinnahmen aus Waldgartensystemen (WGS) stammen hauptsächlich aus landwirtschaftlichen Erträgen wie Kräutern, Gemüse, Beeren, Obst, Nüssen, Kastanien und ungewöhnlicheren Produkten wie Eicheln, Blumen, Pilzen und Medizinalpflanzen. Zusätzlich können Erträge aus Baumschultätigkeiten und Holzverkauf erzielt werden.

Durch die Kombination verschiedener Anbauansätze, wie Marketgarden, Kompakthügelbeete oder Syntropischer Agroforst, können WGS vielfältige und ertragreiche Betriebe schaffen. Marketgarden-Systeme bieten hohe Erträge bereits im ersten Jahr, während andere Systeme unterschiedliche Arbeitsbelastungen und Ertragsverhältnisse haben.

Die Weiterverarbeitung von Ernten zu höherpreisigen Produkten wie Pflanzenkohle, Marmeladen, Chutney, Obstleder oder Likören kann den Umsatz steigern. Die Anforderungen an Ernte, Nachbereitung, Lagerung und Verarbeitung sind spezifisch und erfordern größere Verarbeitungsmengen.

Absatzwege:

Die Wahl der Absatzwege für die vielen im Waldgarten anfallenden Produkte hängt von Betriebsbesonderheiten und persönlichen Präferenzen ab. Es können auch mehrere Absatzwege gleichzeitig genutzt werden. Absatzwege müssen über längere Zeit etabliert werden, was gut mit der sich vergrößernden Produktpalette korreliert. Die Absatzwege müssen für die Erntemengen und -häufigkeit geeignet sein. Der Weg über Großhändler ist oft schwierig, aber neuartige Vertriebsstrukturen wie „Food Together“ oder „Markthalle 9“ in Berlin bieten Alternativen. Vertriebsgenossenschaften könnten die Ernteerträge kleinerer Betriebe bündeln und weitervertreiben.

Der Absatzkanal „Solawi“ ist flexibel, aber auch mit Aufwand und sozialem Geschick verbunden. Er ist ideal für den WPR, aber nicht unbedingt für jeden Betrieb geeignet. Ein WGS kann mit verschiedenen Vertriebswegen betrieben werden.

Agrarförderung

Agrarförderung ist für viele landwirtschaftliche Betriebe essenziell, da sie oft 50 % der Einnahmen ausmachen. Waldgartensysteme (WGS) sind gesellschaftlich vorteilhaft und könnten zukünftig stärker gefördert werden. Eine Förderung ist besonders in der Etablierungsphase von 3-10 Jahren sinnvoll, um den Aufbau dieser langfristigen Systeme zu erleichtern. Langfristig könnten Förderungen auf Grundlage von Ökosystemleistungen erfolgen.

Die wichtigste aktuelle Herausforderung besteht darin, dass WGS oft aus der Agroforst-Förderung (AFS) herausfallen, wenn sie zu dicht oder vielfältig bepflanzt sind.

Bestockungsdichten von ca. 1500 Gehölzen/ha sind üblich, die Fördergrenze liegt bei 200 Bäume/ha. Aufgrund des Aufwands ist ein Agrarantrag für kleinere Betriebe oft nicht lohnend.

Mögliche Lösungen wie die Ausweisung von WGS als Dauerkultur, die Aufteilung in viele Schläge und der Verzicht auf Förderung sind nicht zufriedenstellend. Eine Anpassung der GAP-Direktzahlungsverordnung, um WGS als eine Form der AFS anzuerkennen, würde eine wirkliche zukunftsfähige Lösung bringen.

Investitionen

Die Investitionen in Waldgartensysteme (WGS) sind überschaubar und beziehen sich auf Boden, Pflanzen sowie Maschinen und Inventar.

Investitionen in Pflanzen, insbesondere Gehölze, sind in den ersten Jahren des Betriebsaufbaus notwendig. Weitere Investitionen in Saatgut, Stecklinge oder Pflanzgut können regelmäßig erforderlich sein. Die Kosten können je nach Umsetzungsstrategie sehr deutlich variieren. Beispielsweise können bodendeckende Erdbeeren nach einigen Jahren durch neugekaufte oder selbst kultivierte Jungpflanzen ersetzt werden. Selbst gesäte Bäume können vor Ort veredelt werden, was kostengünstiger ist, aber mehr Zeit und Erfahrung erfordert.

Für den Betrieb eines Waldgartens sind Werkzeuge und Maschinen hilfreich, aber nur wenige sind anfänglich nötig. Der Intensivgemüsebau kommt mit Handgeräten aus, die durch elektrisch angetriebene Kleingeräte ergänzt werden können. Ein Einachser ist als Multifunktionsgerät sinnvoll. Kleinere Traktoren, wie Weinbergtraktoren, sind für den kleinteiligen Anbau im Waldgarten vorteilhaft. Elektrisch angetriebene Maschinen können einen autarken Betrieb ermöglichen. Die Investitionen in Maschinen sind skalierbar und in WGS generell günstiger als Ackergeräte für Großflächen. Gemeinsame Nutzung verringert die Kosten, erhöht aber den Abstimmungsaufwand.

Der Boden ist ein zentraler Investitionsbereich in Waldgartensystemen (WGS). Da Waldgärten auf kleineren Flächen auskömmlich sein können, sind die Investitionen in Land beim Aufbau eines neuen Betriebs geringer als in der industriellen Landwirtschaft. Auch Nahrungswälder können auf relativ kleinen Flächen funktionieren, solange deren Bestand gesichert ist.

Bei der Übernahme kleiner Höfe (z.B. 3 ha bis 15 ha) bietet es sich an, komplett auf WGS umzusteigen, da industrielle Landwirtschaft in dieser Größe oft nicht tragfähig ist. Eine gute Bodenfunktion ist essentiell für den Ertrag der Pflanzen in WGS. Lebendige Böden sind eines der Hauptziele dieser Systeme.

Ökologie

Die ökologische Güte von Waldgartensystemen (WGS) kann durch geeignete Pflanzenkombination und -anordnung sowie die Artenvielfalt garantiert werden, sofern die Fläche entsprechend geplant und bewirtschaftet wird.

Planung und Wissen: Um ein WGS zu planen, ist viel Wissen notwendig. Die landwirtschaftliche Ausbildung muss diese erweiterten Inhalte vermitteln. Jeder Betrieb startet an einem anderen Punkt im Entwicklungsprozess, daher können die wichtigsten Schritte nicht allgemein beschrieben werden. Ein Prozessmodell hilft, die Etablierung der Pflanzensysteme iterativ zu planen und umzusetzen.

Biologische Kreisläufe vs. Agrarchemie: WGS erfordern eine andere Denkweise als die industrielle Landwirtschaft. Anstatt chemische Düngemittel und Pestizide zu verwenden, setzen WGS auf natürliche Kreisläufe. Untersuchungen zeigen, dass natürliche Prozesse oft genauso wirkungsvoll sind wie Agrarchemie. Nach 5-10 Jahren bildet sich in biodivers angelegten Systemen ein stabiles Ökosystem, das den Einsatz von Pestiziden überflüssig macht.

Exkurs zu Schatten – als Beispiel von vernetztem Denken und weitreichenden Folgen scheinbar trivialer Dinge:

Von Bäumen beschattete Beete sind geschützt. Die Eigenarten der Baumart bestimmt, wann Blätter gebildet werden, wie dicht der Schatten ist, und wann die Blätter wieder fallen. Das kann, vor allem in Zeiten immer heißerer Sommer, ein positiver Einfluss auf Gemüsekulturen haben – der Schattenwurf von Bäumen kann die landwirtschaftliche Nutzung der Unterkulturen aber auch einschränken, was aufgrund der Kronengröße erst nach Jahrzehnten relevant wird.

Bis dahin kann das System so gestaltet sein, dass es den Schatten produktiv nutzt. So können bspw. Salate im Sommer sehr gut im lichten Schatten wachsen. Auch kann mit dem Entfernen von Bäumen oder dem Aufasten auf die Lichtsituation Einfluss genommen werden.

Merke: ein FoodForest ist ein dynamisches, menschengemachtes Bewirtschaftungssystem, das natürliche Mechanismen nutzt – es ist nicht „Natur“ an sich (die es so sowieso nicht gibt). Selbst so einfache Phänomene wie „Schatten“ können also vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten haben und in der Konsequenz für uns nutzbringend werden.

Sozialer Bereich

Soziale Betriebssysteme: Der Bereich „Soziale Systeme“ ist für den langfristigen Erfolg eines Projekts entscheidend. Verschiedene soziale Ansätze und Tools unterstützen den Aufbau stabiler Systeme. Entscheidungsstrukturen, wie patriarchale Führung oder Soziokratie, beeinflussen das Klima innerhalb der Gruppe. Traditionell herrschen in der Landwirtschaft eher patriarchale Systeme vor, während moderne Ansätze wie Soziokratie flache Hierarchien und Entscheidungsfreiheit fördern.

Aufwand für soziale Systeme: Soziale Modelle wie Soziokratie sind anpassungsfähig und auch für kleine Organisationen geeignet. Sie ermöglichen eine geregelte Konfliktlösung und Anpassung an neue Anforderungen. Kulturelle Elemente wie Check-in/Check-out-Runden und geregelte Abstimmungsabläufe stabilisieren die Gruppe. Physische und organisatorische Orte der Begegnung stärken die soziale Struktur.

Der Aufwand für den Aufbau und Erhalt sozialer Aktivitäten ist hoch und muss von Anfang an in die Betriebsplanung einbezogen werden. Soziale Strukturen sind das fragilste Element eines Projekts und können bei Fehlern zur Zerstörung führen. Eine initial eingeführte Kultur des Miteinanders ist später nur schwer zu ändern.

Einfluss von Besitz, Gesellschaftsformen & Soziale Strukturen auf den Alltag:

Waldgartensysteme sind langfristige Projekte, die oft über die Lebensspanne eines Menschen hinausgehen. Die Initialidee stammt meist von einer Einzelperson, aber die Umsetzung erfordert eine kooperative Gruppe. Laut der „Quellentheorie“ von Peter König ist es wichtig, die Initialperson gut zu integrieren und gleichzeitig kooperative Komponenten zu etablieren, um die „Schwarmintelligenz“ der Gruppe zu nutzen.

WGS fördern soziale Kompetenzen und die Nähe zur Natur. Sie bieten jungen Menschen die Möglichkeit, lebendige Landwirtschaft und innovative Systeme aufzubauen. In den Niederlanden und Deutschland gibt es bereits ungewöhnliche Betriebsmodelle, die sozial engagierte und ökologisch positive Betriebe fördern. Diese Modelle zeigen, dass WGS in jeder Besitz- und Sozialstruktur umsetzbar sind.

Planung

Planung: Bevor ein Waldgartensystem (WGS) umgesetzt wird, muss es sorgfältig geplant werden. Ein zyklisches Prozessmodell berücksichtigt dabei ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Die Planung erfolgt nach der Beobachtung und Analyse der Gegebenheiten und bestimmt die Nutzbarkeit des Betriebs für die nächsten Jahrzehnte.

Beispiele von Planungen finden sich in Jonas Gampes Buch „Letzter Ausweg Permakultur“, die in der Ausarbeitung detaillierter vorgestellt werden. Hinweis: Das Buch ist auf dem Büchertisch des Waldgartenkongress erhältlich.